亚马逊“高退货率”标签变动对卖家的影响

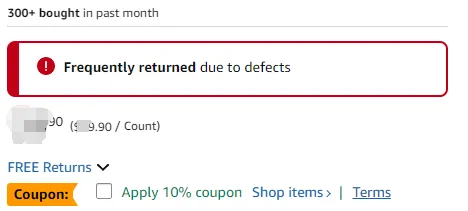

最近很多卖家注意到了一个新的变化:亚马逊悄然地将“高退货率”标签从五点描述的位置挪到了产品标题下方。如果说之前这个标签还有一定隐蔽性,现在它直接被摆在每个买家面前,刺眼得很。

这种调整对产品的点击率和转化率来说,几乎可以用“重创”来形容——买家看到标题下面赫然挂着“频繁退货”四个字,多半会下意识地否定这个产品,甚至直接转向其他的选项。

为什么会贴上“高退货率”标签?

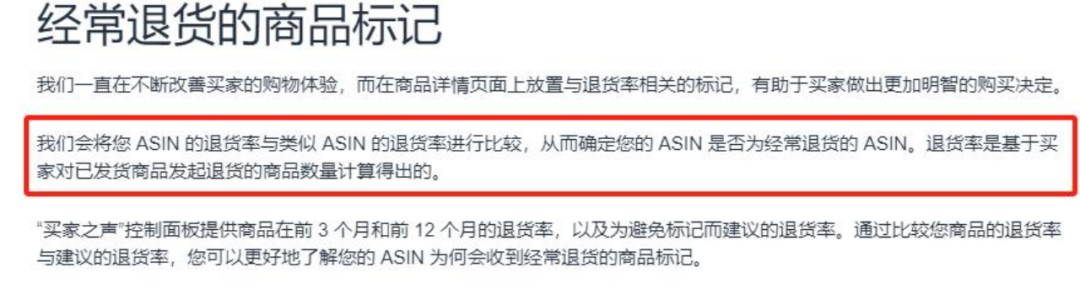

根据亚马逊客服的反馈,当某个产品的退货率高于同类产品的前25%时,系统就可能自动给它打上“高退货率”的标签。这个标签的判定标准对产品本身并不完全公平,有时候退货率高并非因为产品有缺陷,而是因为其他因素,比如尺码不合适、配送途中损坏、或是买家使用不当等。然而,系统的判断冷冰冰,标签一贴上,就直接对销量造成了巨大打击。

面对这种情况,卖家往往第一时间想到的方案是优化退货率。然而,现实却是降低退货率需要时间,而标签的存在却足以在短期内让产品的销量直线下滑。

这就引出了核心问题:标签已经贴上来了,我们该怎么才能把它摘掉?

申诉:从专业和逻辑入手

当标签产生时,申诉是卖家最直接的应对方式。为了让申诉更具说服力,我们需要站在平台的视角,清晰有条理地说明情况,并展现出我们在问题处理上的专业和负责态度。以下是一个常见的申诉框架:

标题:关于 ASIN(填写编号)“高退货率”标签的申诉请求

-

产品质量有保障

说明产品的生产和质检流程,直接击破“产品质量差”的潜在质疑:- 原材料已经通过权威认证(如 FDA/CE 等国际认证)

- 工厂符合 ISO9001 标准,严谨的生产流程确保产品品质

- 成品在出厂前经过高标准的抽检,质量要求高于行业水平

- 附带可靠的第三方检测报告(例如 SGS 检测报告)

-

退货数据并不客观

有时候系统数据可能并不能完全反映真实情况,这里可以通过具体的退货分析来为自己辩护:- 在后台近 90 天统计数据中,我们的整体退货率为 X%,而类目平均的退货率为 Y%,实际差异并不显著。

- 针对退货原因的具体分析:

- 35% 退货因尺码问题(我们已优化并更新了更准确的尺码表)

- 20% 退货因物流破损(目前已加强包装,提升运输时的防护能力)

- 15% 退货因使用说明不清(现已新增视频教程,提高用户安装与操作的便利性)

-

优化措施正在落实

进一步向平台表明我们不仅重视这个问题,并且已经采取了一系列实际行动:- 通过缩短客服响应时间,确保问题在 48 小时内跟进解决;

- 为买家提供 30 天免费换货服务,以减少客户对于购买的顾虑;

- 在产品页面上新增了 3D 演示和详细的图片讲解,为用户展示更全面的信息;

- 着手建立退货原因的可跟踪数据库,实时记录并优化潜在问题。

-

请求平台复核以下问题

申诉不仅是解释,更是提供明确的复核请求,表明数据需要被更科学地分析:- 当前的退货率计算是否包含促销期的大量订单数据(这些数据有时不具代表性);

- 是否存在恶意退货的异常买家行为(我们已标记部分可疑的账号);

- 系统对于退货数据的同步与更新是否延迟,可能导致贴标不够准确。

申诉的核心要点在哪里?

其实对卖家来说,申诉成功的关键并不是单纯证明产品完美无缺,而是要让平台意识到以下几点:

1. 我们十分专业且有处理问题的能力;

2. 我们有足够的数据支持自己的主张;

3. 无论问题是否由卖家造成,我们都在积极优化体验,力求提升用户满意度。

亚马逊平台本质上并不是非黑即白的存在,他们非常了解退货率高并非完全是产品问题。因此,只要你的申诉内容逻辑清晰、条理明确、有事实依据,很有可能标签会被撤销。

从标签事件中学到什么?

这次事件给我们的启示是,随着亚马逊运营的规则越来越数据化,卖家必须具备更严谨的思维和专业的沟通技巧。平台其实更像你的“甲方”,如果你连自己的产品数据、客户体验环节、优化提升计划都无法清晰表述清楚,又如何让平台信服呢?

对于卖家来说,被动等标签自然消失无异于慢性伤害。我们需要主动发声、主动解决问题,把每一次挑战都当做与平台博弈的机会,用科学和逻辑赢得尊重与话语权。未来的电商运营,是数据和沟通的双向能力的较量,唯有具备这两点,才能在竞争中立于不败之地。

相关文章