亚马逊最近的一波“评论大清洗”,卖家们都炸锅了

最近,亚马逊卖家圈里闹得沸沸扬扬。有人发现自己店铺的评论突然“消失”,数量之巨让人不禁倒吸一口凉气。一位卖家甚至透露,自己店铺一夜之间少了3000多条评论!不仅仅是好评,连差评也一并被清理了。

如此大规模的操作,到底是怎么一回事?平台又在酝酿什么新政策?今天我们来仔细琢磨一下。

评论消失,评分跳水,卖家损失惨重

从上个月底开始,很多卖家陆续发现,自己的产品销量突然出现波动。经过仔细调查,发现问题的根源竟然是评论被删除了。

有的卖家损失几十条,也有的掉了几百条,悲惨的是,有人直接少了上千条,为该 ASIN 页面带来的评分和流量打击极为致命。

评论丢失后的连锁反应也非常明显——评分降低、转化率下降,有卖家苦诉:原来评分是 4.5 星,结果评论掉了 90 条,导致整体评分直接降到 4 星,转化率明显受挫。

更让人胆寒的是,这一波操作毫无征兆,既无通知,也没收到警告邮件。甚至连一些在运营上比较稳的团队也遭遇了同样的命运,可见这并非个例,而是大范围的清理行动。

事实上,这并不是平台第一次对评论下手了。不过,这一次的力度明显更猛,波及范围更广。那么,亚马逊这波“清评”究竟依据什么逻辑?我们不妨来分析一下。

亚马逊“撸评”的背后逻辑

根据多方反馈和业内运营的总结,亚马逊当前主要依据以下几种情况来判断和清理“异常评论”:

1. 评论账号检测异常

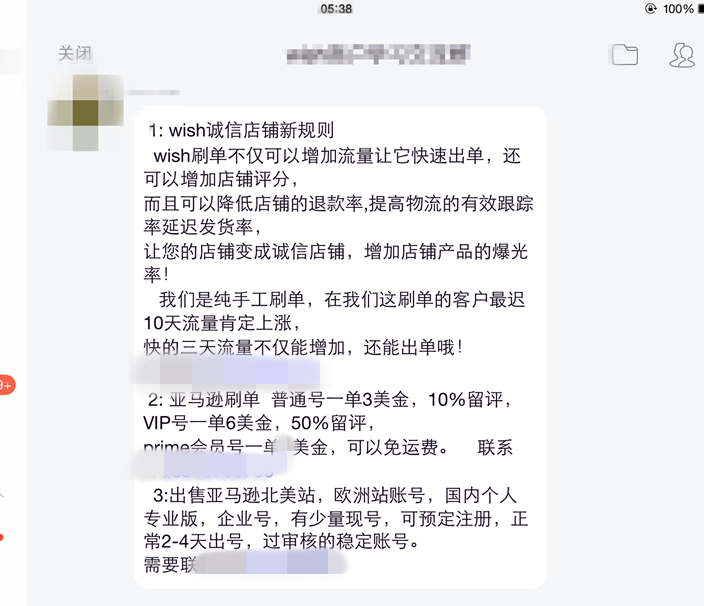

亚马逊平台上的普通买家实际留下评论的比例非常低,平均不足 1%。如果某账号频繁留评,或者下单异常频繁,甚至使用不同地址收货,很容易被系统识别为异常账号。一旦账号被标签为“异常”,评论自然会被清理。

2. 账号关联关系链

亚马逊采取的是“连坐式”清理逻辑。如果某卖家被举报涉嫌使用刷单账号留下虚假评论,那么这些刷单账号曾评价过的其他店铺也会一并受到波及。这种关系链式的处理方式,像极了“一锅端”。

3. 测评账号“黑名单”

许多卖家曾试图规避风险,选择国外买家号测评以避免使用自养号。然而,即便是这些买家号也可能已经长期活跃于测评圈,被平台盯上。因此,即使卖家没有直接违反政策,但只要不慎使用了“踩雷”的账号,同样难逃清理。

除此之外,平台针对早前频繁出现的“变体合并”、“僵尸链接”,以及通过买家返现换好评的操作,也加大了打击力度。这些违规行为早已不是什么新鲜事,却仍旧被部分卖家当作“捷径”。

评论怪兽:野蛮生长的副产品

有些卖家抱怨,现在竞争环境已经不公平到了极点。美国站的一些产品链接,上架仅半年,评论数量竟然超过了老链接五年的累计。而且有类目的差距远超想象——某些链接每天的评论增长量高达 3000 条!这些“怪兽”链接,大多是通过合并高好评产品冲上去的。

“我的类目首页链接评论几乎全部都是几万起步,正常合规的卖家根本拼不过。”一位欧洲站的卖家表示,长此以往,普通卖家的生存空间越来越小。

有时候,违规的风险并不是完全靠“模糊操作”就能规避。有卖家因为在 Facebook 测评群里被截图举报,再加上有买家投诉索要返现,直接遭到平台封号处理——不仅热销产品被下架,甚至连库存都被冻结。

要知道,这位卖家仅仅刷了三条评论,就直接被平台认定为“操纵评论”。

美国法规:虚假评论代价高昂

不仅仅是平台动作频频,美国联邦贸易委员会(FTC)也早已出台相关法规,明确禁止创建、出售、或购买虚假评论。一旦违规,每次最高可能面临 5 万美元的罚款。

换算一下,一条虚假评论可能的代价就是 35 万人民币。这费用,谁承担得起?

总结:这是合规的时代,不要心存侥幸

不管是亚马逊的清理行动,还是美国监管的严格程度,都在传递一个信号:刷评论的时代已经结束。从早期的“野蛮生长”到如今的“合规管理”,跨境电商的玩法已经彻底不同。与其冒着被封号的风险,不如回归效率提升和产品优化的良性竞争,毕竟扎实的口碑才是持续成长的保障。

对于卖家而言,目前最好的对策就是严格遵守规则,确保每一条评论的真实性与可靠性。与其冒险刷评,不如将精力放在提升转化率和产品品质,这才是长远发展的关键。

相关文章